La fin du patriarcat, féminisme radical pour les hommes 22 Fév 2022

Une mini-série de trois podcasts consacrés au livre de Robert Jensen The End of Patriarchy, Radical Feminism for Men, « La fin du patriarcat, féminisme radical pour les hommes », publié aux éditions Spinifex.

TÉLÉCHARGER LE PODCAST

1/3 Présentation de l’ouvrage et définition des principaux termes utilisés : sexe, genre, patriarcat

Présentation

La 6ème extinction de masse a déjà commencé, la culture dominante est en train de rendre la Terre invivable. Nous devons résister à la civilisation industrielle qui détruit la planète. Faire face aux différents systèmes racistes, capitalistes, étatistes, impérialistes, technoscientifiques et industriels est très compliqué. Mais il est peut-être encore plus difficile de s’opposer à un des systèmes de domination les plus profonds, les plus anciens, les plus ancrés, la matrice sur laquelle se sont construits tous les autres, le système du sexe/genre, le patriarcat. À l’heure des écocides et sexocides à l’échelle globale, si le patriarcat est la pathologie, le féminisme est le remède.

Bienvenue sur Floraisons, un podcast pour une culture de résistance écologiste, libertaire et féministe. Je suis Lorenzo et je vous présente une mini-série de podcasts consacrés au livre The End of Patriarchy, « La fin du patriarcat » de Robert Jensen, et sous-titré « Féminisme radical pour les hommes ». Publié en 2017 par Spinifex, une maison d’édition australienne diffusant de nombreux livres de féminisme radical, « La fin du patriarcat » est un texte concis à propos de certains enjeux contemporains du féminisme radical. Je résume et traduis ce que j’ai trouvé intéressant dans cet ouvrage. Si vous êtes un homme, que vous lisez anglais et que ce sujet vous intéresse, je vous conseille de lire l’original.

Ce livre est surtout à destination des hommes, ou des personnes pas vraiment familières avec féminisme radical. Si vous connaissez bien ce mouvement, vous n’allez pas apprendre grand-chose. De plus, l’ouvrage survole un peu les sujets et n’est pas exhaustif – il n’en n’a pas la prétention. Il ne cherche pas à faire un panorama complet du féminisme radical, mais s’en sert comme base pour soulever quelques questions intéressantes. À ce titre, il peut être un bon point de départ. Par ailleurs, Robert Jensen cite de nombreuses autrices féministes et propose des références (en anglais), ce qui permet d’approfondir si besoin.

Pourquoi diable écouter un homme ?

Commençons par la question la plus évidente : au nom de quoi un homme blanc prendrait la parole sur le patriarcat, qui plus est en prenant parti au sein d’un débat qui agite le mouvement féministe ? Les féministes appellent “mansplaining” ou “mecsplication” les explications condescendantes données aux femmes par les hommes, d’autant plus si c’est au sujet des politiques de genre. A priori nous avons affaire au mansplaining ultime, Robert Jensen est soit incroyablement arrogant, soit ignorant, ou les deux.

En réalité, l’auteur ne cherche pas à expliquer aux femmes leur propre expérience – ce serait incroyablement prétentieux. Il utilise plutôt le travail de féministes éclairant sa propre expérience au sein du patriarcat, afin de critiquer ce système. De plus, à quoi bon s’éduquer sur la façon dont les groupes auxquels on appartient dominent les autres si c’est pour rester silencieux ? En quoi cela fait-il progresser la lutte ?

Robert Jensen préfère donc utiliser son énergie à confronter le patriarcat, depuis son point de vue, plutôt que se taire et rester complice, tout en étant conscient que sa position sera, dans tous les cas, et à juste titre, controversée par les féministes de différents courants. Prendre la parole, c’est inévitablement prendre position au sein d’un mouvement agité de débats. Bien qu’il s’adresse principalement aux hommes, cela n’immunise pas, ni l’auteur ni moi-même contre les critiques.

Robert Jensen est professeur à l’École de journalisme de l’Université du Texas. Quand il découvre le féminisme radical, il a trente ans. Comment réagit-il face à la critique radicale de la suprématie masculine ? Il la trouve tout d’abord ridicule. Puis, en parfait accord avec sa socialisation masculine, il intellectualise. Pour garder le contrôle, il maintient la distance. Il identifie et examine les hypothèses, les définitions, les preuves. Toutefois, la place du corps est centrale dans la tradition féministe radicale. Et son corps à lui ressent une profonde vérité dans tout ce qu’il lit, ses émotions et sentiments le poussent à s’ouvrir, à en apprendre davantage. Pour un homme, l’auto-critique est douloureuse, surtout lorsqu’elle touche aux fondements de notre identité.

Penser est nécessaire, mais intellectualiser à outrance, c’est passer à côté de l’essentiel. L’enjeu principal, c’est la sortie de la compétition masculine, de cette lutte interminable pour le contrôle, la domination et la conquête. C’est la compréhension des blessures subies, de celles infligées aux autres, et du système qui en est à l’origine.

1. Sexe et genre

Dans toute discussion politique, les définitions sont essentielles. Commençons par les plus basiques.

La planète Terre

Les êtres humains sont des organismes vivants dans des écosystèmes, au sein d’un grand écosphère sur la planète Terre. Si nos capacités cognitives et linguistiques sont plus avancées que les autres espèces, en aucun cas elles ne nous permettent de transcender les limites biophysiques de l’écosphère. Nous sommes des être matériels dont les activités quotidiennes sont restreintes par ce cadre. Nous vivons dans la réalité matérielle de ce monde.

Nature humaine

La nature humaine est l’ensemble de ce qui est possible ou impossible aux être humains. C’est une notion vaste et variable d’un individu à l’autre. Les arguments essentialistes prétendent qu’il est tout simplement dans la nature des hommes et des femmes d’agir comme ils et elles le font, et justifient ainsi le statu quo, l’ordre établi. Si les hommes sont violents, tuent et violent, pas d’inquiétude, on peut tout expliquer par la biologie et le patrimoine génétique. C’est dans leur nature, fin de la discussion.

Bien sûr, il est difficile d’affirmer que les différences physiques entre hommes et femmes n’ont absolument aucune influence sur leurs comportements. Cependant, il est complètement absurde de vouloir tout expliquer par la génétique. L’épigénétique nous révèle par exemple à quel point les liens entre l’expression des gènes, le comportement et les facteurs environnementaux sont complexes.

Puisque nous n’aurons probablement jamais de certitude sur l’influence exacte de la biologie sur nos comportements, les questions qui nous intéressent sont politiques : quelles conditions sociales favorisent ou non l’apparition de la violence ? Quelles différences individuelles, en lien avec ces conditions sociales, augmentent ou baissent les risques d’action violentes ?

Les organisations militaires ont par exemple découvert que de nombreux humains sont réticents à tuer, mais qu’un entraînement adapté permet aux soldats d’êtres plus meurtriers et réduit les freins psychologiques qui les empêchent de tuer.[1] Certaines cultures et institutions favorisent donc le meurtre, la conquête et la destruction.[2]

Sexe

Les humains sont des êtres vivants sexués : pour se reproduire, ils ont besoin de deux individus de sexe opposé (mâle et femelle). Le sexe est une catégorie biologique basée sur la réalité matérielle, il désigne qui peut potentiellement se reproduire avec qui. L’immense majorité des humains naissent avec des systèmes reproducteurs et caractères sexuels secondaires mâle ou femelles, et une structure chromosomique XX (femelle) ou XY (mâle). Certaines personnes présentent une anatomie sexuelle ou reproductive ne semblant pas correspondre aux définitions typiques de femelle ou mâle. La taille de cette catégorie dépend du degré d’ambiguïté utilisé, on parle en général d’une personne sur 2000.[3][4] L’existence des personnes intersexes ne contredit pas le dimorphisme sexuel caractérisant notre espèce. Comme le fait remarquer la philosophe Rebecca Reilly-Cooper, le fait que des humains naissent sans une paire de jambes fonctionnelles ne signifie pas que les humains ne sont pas bipèdes.

Genre

Selon l’historienne Joan Scott, le genre est « l’organisation sociale de la différence sexuelle ».[5] Selon la sociologue Ann Oakley :

« Le “sexe” fait référence aux différences biologiques entre mâle et femelle : les différences des fonctions procréatives liées aux différences génitales observables. En revanche, le “genre” est une question culturelle : il fait référence aux classifications sociales de “masculin” et “féminin”. »[6]

Le genre désigne les significations non biologiques créées par les sociétés à partir de la différence des sexes. Le genre peut se manifester de différentes façons :

- les rôles de genre : mâles et femelles sont assignées à des rôles sociaux, politiques ou économiques différents ;

- les normes de genre : mâles et femelles doivent se conformer à certaines nomes de comportement et d’apparence ;

- les caractères et qualité de genre : mâles et femelles sont censées être différentes sur le plan intellectuel, émotionnel ou moral ;

- le symbolisme de genre : on utilise le genre pour décrire des animaux, objets inanimés ou idées.

Mâle/femelle fait référence au sexe, masculin/féminin fait référence au genre, mais homme/femme et garçon/fille sont parfois utilisés pour le sexe ou pour le genre, ce qui est source de confusion dans les débats politiques.

Sur Floraisons, quand on utilise homme/femme on fait bien sûr référence au sexe de la personne, une femme est une femelle humaine adulte, et un homme un mâle humain adulte. Quant au podcast « Refuser d’être un homme », “homme” est bien sûr à comprendre comme un rôle social dont on veut se déprendre.

Le sexe, une construction sociale ?

Certaines théoriciennes, comme Judith Butler, affirment qu’en plus du genre, le sexe lui-même serait une construction sociale. C’est difficile à comprendre. Puisque nous organisons notre monde à travers le langage, toute chose que l’on nomme est, d’une certaine façon, une construction sociale. Mais la question est plutôt de déterminer dans quelle mesure tel mot, ou tel principe, se fonde sur une réalité matérielle précise, indépendamment des perceptions et des pratiques humaines. À ce titre, définir le sexe comme une “norme culturelle qui gouverne la matérialisation des corps”[7] ne semble pas particulièrement utile. Déclarer que les corps sexués sont “construits par le discours” ne change rien au fait que la reproduction humaine nécessite invariablement un mâle et une femelle. Affirmer que les catégories mâle et femelle sont une construction sociale paraît donc absurde.[8]

Sexe/genre et race

Contrairement aux catégories de sexe, les catégories raciales sont biologiquement arbitraires, des constructions sociales. Ces catégories sont liées à des différences physiques observables, comme la couleur de peau. Mais contrairement aux catégories de sexe, la division des personnes en catégories raciales n’est lié à aucune différence ou caractéristique importante à la survie humaine. Les différences génétiques entre les humains selon la région d’origine de leurs ancêtres sont extrêmement faibles, et ne sont pas une base pertinente pour le concept biologique de race. Ces différences sont significatives seulement d’un point de vue social. L’idée moderne de race est un produit de l’histoire et de la période de conquête et colonisation occidentale. On peut très bien imaginer un monde sans catégorie de race, mais il serait impossible – hormis dans la science-fiction – de construire un monde sans catégories de sexe. En outre, il est important de noter que les mâles et les femelles présentes biologiquement plus de similarités que de différences.

Peut-on abolir le genre ?

De nombreuses féministes radicales ont pour objectif l’abolition du genre. Par exemple, pour le Women’s Liberation Front (WoLF), « le genre est un système de caste hiérarchisé organisant la suprématie masculine. Le genre ne peut pas être réformé, il doit être aboli ». Pour Jensen, l’abolition totale est difficilement concevable dans le sens où il y aura toujours un discours, des symboles, des histoires associées à la différence entre les sexes. “Genre” est donc ici à comprendre au sens large, comme toute représentation associée aux différences sexuelles matérielles. Dans cette perspective, le “genre” peut désigner des histoires faisant la promotion de l’entraide et de l’égalité entre les sexes plutôt que la hiérarchie et la domination. Les différences biologiques entre mâles et femelles continueront d’exister, mais nous pouvons très bien leur associer des valeurs égalitaires.[9]

À titre personnel, je comprends cette réflexion de l’auteur, mais je doute qu’il soit judicieux d’étendre le sens de “genre” à des sociétés post-patriarcales, le terme est déjà suffisamment équivoque, certaines féministes préfèrent d’ailleurs utiliser “stéréotypes sexuels” pour éviter la confusion.

Nature et culture

Il est clair qu’une part importante de nos comportements a une origine biologique et génétique, mais il est tout aussi clair que nos actions sont extrêmement influencées par la culture. À partir de là, il est difficile d’en dire plus avec certitude. Seules les femelles portent les enfants. Cela ne signifie pas que toutes les femelles le font ou devraient le faire, évidemment, mais elles sont les seules à en avoir la capacité. Cela a probablement une influence sur certains aspects de la personnalité des hommes et des femmes. On en sait peu sur cette influence et il est peu probable qu’on en sache plus.

L’obsession culturelle sur les différences de genre produit une mode intellectuelle récurrente, la “psychologie évolutionniste”, ou la “sociobiologie”, qui cherche à expliquer les comportements les plus complexes comme des adaptations évolutives. Dans cette perspective, le système de pouvoir patriarcal, qui impose des différences sociales entre les hommes et les femmes grâce à la violence, serait “adapté”, du simple fait qu’il existe – c’est quand même bien pratique. En suivant ce raisonnement réducteur, on pourrait néanmoins rétorquer qu’un système nous menant à terme vers l’extinction globale de toutes les espèces se semble pas particulièrement “adapté”. Cela suggèrerait plutôt que le patriarcat est une impasse évolutive. Dans tous les cas, si la nature humaine a rendu possible le patriarcat, cela ne signifie nullement que le patriarcat est immuable.[10]

Comme l’historienne Gerda Lerner le notait: « Le système patriarcal est une construction historique ; il a un début ; il aura une fin ».[11]

2. Patriarcat

Le patriarcat est un système

Le “patriarcat” du grec “le commandement du père”, peut être compris comme l’organisation d’une communauté humaine (de la famille à la société) donnant à un mâle la domination sur les autres hommes, et donnant globalement aux hommes le contrôle sur les femmes. Plus généralement, le patriarcat sert à décrire différents systèmes de domination masculine.[12] En tant qu’homme socialisé par le patriarcat, on a tendance à résister aux deux affirmations :

- Le patriarcat est le terme approprié pour décrire la majorité des sociétés humaines au cours des derniers milliers d’années, incluant la société occidentale contemporaine.

- Le féminisme radical est la critique la plus cohérente du patriarcat et devrait être au cœur des analyses critiques des dynamiques de domination/soumission propres au monde contemporain.

Ces affirmations nous paraissent extrêmes, elles menacent notre bien-être. Cependant, en prenant la peine de l’étudier, non seulement le féminisme radical nous permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons, mais aussi de mieux nous comprendre nous-mêmes.

Bien sûr, la réalité est complexe, tout ne rentre pas dans le seul cadre de pensée patriarcat/féminisme. Prétendre expliquer tous les tenants et aboutissants des affaires humaines, avec une seule grille de lecture, une seule histoire arrogante qui explique absolument tout dans le moindre détail, c’est tomber dans la réduction ou la totalisation. Néanmoins, pour penser un minimum, nous avons besoin de formes de narration et de généralisations. Certaines expériences individuelles paraissent aléatoire et absurde avant qu’un système ne révèle ce que toutes ont en commun, permettant ainsi d’y voir plus clair. Cette méthode est d’autant plus nécessaire lorsqu’on veut œuvrer à une plus juste répartition du pouvoir et des ressources, et rendre soutenable –et enviable – la présence humaine sur la planète.

Aux origines du patriarcat

L’histoire du patriarcat, des premières institutions de la domination masculine, remonte à plusieurs millénaires (voir le podcast Masculin/Féminin). Lorsque les hommes ont découvert comment changer la différence en domination, ils ont fondé les bases idéologiques de tous les autres systèmes de hiérarchie, d’inégalité et d’exploitation.[13] La prétention des hommes à contrôler la sexualité et la reproduction des femmes grâce à la violence a ordonné le monde autour du “pouvoir sur” (l’autorité) au lieu du “pouvoir avec” (l’entraide)[14]. Cette dynamique de domination/soumission a fini par définir presque toute relation, de la cellule familiale au reste du monde. La pathologie du patriarcat, l’idée selon laquelle un groupe de personnes devrait en contrôler d’autres, posséder leurs vies, est au cœur des crises actuelles.

Comparé à l’histoire d’Homo sapiens, remontant à 200 000 ans, le patriarcat, ainsi que d’autres formes enracinées de hiérarchie, sont un développement assez récent de notre espèce. Loin des clichés des hommes des cavernes brutaux et dominant violemment les femmes, le consensus en anthropologie révèle plutôt que les petites sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient généralement égalitaires, sans domination masculine ou féminine institutionnalisée.

Gerda Lerner a analysé l’émergence du patriarcat au Proche Orient en 3000 avant notre ère, montrant comment la subordination des femmes, et le contrôle de leur rôle reproducteur par les hommes, a précédé le développement de la propriété privée et a servi de modèle pour les autres forme de domination par les classes dominantes. Certes, dans les sociétés pré-patriarcales, les hommes et les femmes avaient des rôles différents, leurs différences biologiques étaient à l’origine d’une division du travail, mais sans que cette différence marque nécessairement les femmes comme inférieures ou désavantagées.

Domestication et agriculture

Le développement du patriarcat est en partie un produit de la révolution agricole, de la domestication des plantes et des animaux, commencées il y a environ 10 000 ans. La propriété privée et le patrimoine ont remplacé les valeurs d’entraide, conduisant les hommes à contrôler et posséder la reproduction et les corps des femmes. Au Néolithique, alors que se développent des sociétés plus grandes et hiérarchisées, les femmes deviennent progressivement des marchandises, des objets d’échange entre groupes, grâce au mariage. Avec l’agriculture, le travail des femmes devient une ressource entre les mains des patriarches. Ce travail est productif (dans les champs et les villages) et reproductif (créer les enfants nécessaires à l’augmentation du travail dans les champs). À mesure que les conflits armés deviennent plus courants, les femmes sont capturées et mises en esclavage. Selon Lerner, ce processus a servi de modèle pour l’esclavage des hommes.

Une institution politique de l’inégalité

Au fil des millénaires, les sociétés patriarcales ont développées un certain nombre de justifications de cette inégalité, elle ressemble à présent à du bon sens : “c’est comme ça”. L’histoire nous enseigne pourtant que même si la domination masculine se base sur les différences sexuelles entre les humains, l’inégalité de genre et un produit de l’histoire et des politiques, et non de la biologie. Le patriarcat n’est pas l’organisation par défaut des sociétés humaines, mais plutôt un développement récent. Il ne représente que 5 % des 200 000 ans d’histoire de notre espèce Homo sapiens.

La critique féministe contemporaine du patriarcat en tant que que système culturel, politique et économique global, a émergé dans la seconde moitié du 20e siècle. Kate Millet est souvent citée comme la première à avoir utilisé ainsi ce terme dans son livre La Politique du mâle en 1970. La sociologue Sylvia Walby définit le patriarcat comme « un système de structures et pratiques sociales dans lequel les hommes dominent, oppriment et exploitent les femmes ». Cela « implique à la fois un rejet clair du déterminisme biologique, et la notion que tous les individus hommes sont dans une position dominante et les femmes dans une position subordonnée. »[15]

Pour Gerda Lerner, le patriarcat implique « que les hommes détiennent le pouvoir dans toutes les institutions importantes de la société et que les femmes en soient privées d’accès. Cela n’implique pas que les femmes soient totalement impuissantes ou sans aucun droit, influence ou ressources. » Les formes prises par le patriarcat changent selon le lieu et l’époque, « mais l’essentiel demeure : quelques hommes contrôlent la propriété et maintiennent le pouvoir sur d’autres hommes et sur la plupart des femmes ; les institutions des hommes ou dominées par les hommes contrôlent la sexualité et la reproduction des femelles ».

La psychologue Sandra Bem utilise le terme “androcentrisme”[16] pour décrire le privilège masculin à voir la femme comme “l’autre”, selon trois critères :

- la femme serait différente et inférieure à la norme universelle dont l’homme s’estime le représentant naturel ;

- elle aurait une fonction domestique et reproductive au sein du foyer dont l’homme se considère comme le chef ;

- elle serait capable de stimuler et satisfaire l’appétit sexuel de l’homme, ce qu’il trouve à la fois excitant et menaçant.

Ces définitions n’impliquent pas que toutes les femmes ont la même expérience au sein du patriarcat, ou que “féminin” signifie partout et tout le temps la même chose. Mais comme l’indique l’historienne Judith Bennett, « presque chaque fille née aujourd’hui fera face à plus de contraintes et de restriction qu’un garçon né dans les mêmes circonstances sociales. »[17]

Impossible de prédire si nous allons créer de nouvelles sociétés où la différence sexuelle n’implique ni hiérarchie ni inégalité, mais nous pouvons œuvrer en ce sens. Le mouvement politique et social qui poursuit cet objectif s’appelle le féminisme. Les féministes résistent aux structures d’autorité et remportent des batailles, mais le patriarcat est résilient. Partout, la domination masculine institutionnalisée continue de structurer nos vies et d’influencer notre identité. Pour en sortir, nous avons besoin d’une analyse radicale qui comprend, dénonce et élimine les racines de ce désastre.

3. Féminisme

Le mythe de l’égalité déjà là

Suite aux réalisations des suffragettes et des mouvements de libération des femmes du 19e et 20e siècle, les femmes et les filles ont plus d’opportunités qu’auparavant en terme d’éducation, de carrière et de politique. Alors peut-on encore aujourd’hui décrire les États-Unis – l’auteur est américain – comme une société patriarcale ? Les sociétés, et les systèmes qui structurent leur pouvoir, ne sont évidemment pas statiques. On peut reconnaître des changements positifs grâce aux luttes contre la domination masculine institutionnalisée, tout en conservant “patriarcat” comme terme approprié au système de sexe/genre des sociétés contemporaines.

Le mouvement des femmes a obtenu des gains, provoquant, sans surprise, un contrecoup. En 1991, Susan Faludi rapporte dans son livre Backlash[18] comment une forme d’anti-féminisme est apparu dans les années 80. Ce dernier avance que les femmes ont enfin atteint l’égalité et qu’elles en sont malheureuses. Les femmes devraient faire machine arrière, nous dit-on, et abandonner l’idée de défier la suprématie masculine. La sociologue Kathleen Barry explique ainsi cette situation :

« Quand les femmes atteignent l’indépendance économique, les hommes risquent de perdre le contrôle sur elles en tant que propriété légale et économique grâce au mariage. Pour reprendre le contrôle, la domination patriarcale se réorganise autour du sexe en produisant les conditions sociales et publiques de la subordination sexuelle des femmes qui les poursuit dans le monde public. »[19]

Les vagues féministes

Malgré les différents contrecoups, le féminisme résiste, procédant par ce qu’on a coutume d’appeler des “vagues”. Aux États-Unis, la première vague du féminisme marque le 19e et le début du 20e siècle avec le mouvement pour le droit de vote des femmes. La seconde vague commence dans les années 60, se focalisant sur les problèmes de la sexualité, la violence masculine, les structures familiales, l’économie, et les autres formes de discrimination légale. Une troisième vague dans les années 90, menée par des femmes plus jeunes, se concentre sur la puissance d’agir et le choix individuel.[20] On parle parfois d’une quatrième vague plus récente.[21]

Ces vagues sont traversées d’approches différentes du féminisme, reflétant divers cadres théoriques et problèmes pratiques. Ainsi on trouve par exemple les féminismes radical, marxiste, socialiste, libéral, psycho-analytique, postmoderne, écoféministe, etc.[22]

Au-delà des conflits entre les courants du féminisme, tous s’accordent sur au moins une chose : les femmes devraient être des êtres humains à part entière. Cela signifie combattre les inégalités dans les différentes sphères. Le droit de vote n’a évidemment pas éliminé par magie toutes les barrières rencontrées par les femmes. Une transformation radicale est nécessaire, pas seulement des politiques et des institutions, mais de la façon dont on comprend ce que signifie être mâle, femelle, et humain. Pour Jane Clare Jones :

« Le féminisme, en tant que mouvement politique visant la libération des femmes, a depuis longtemps théorisé le genre non pas comme une essence innée, mais comme un système hiérarchique renforçant l’asservissement des femmes. Attribuer certains traits de personnalités — obéissance, soin, désir d’être jolie ou objectifiée – comme “naturels” chez les femmes, est, selon l’analyse féministe, un mécanisme fondamental au maintien de la hiérarchie de genre. »

Féminisme radical

Robert Jensen prend parti pour le féminisme radical. Selon lui, les critiques féministes de la seconde vague nous fournissent le meilleur moyen de comprendre comment le pouvoir du patriarcat continue de se maintenir. On peut définir le féminisme radical par deux points :

- La compréhension que la subordination des femmes par les hommes est un produit du patriarcat et que l’objectif décisif du féminisme est d’abolir le système de hiérarchie du genre, plutôt que de s’en accommoder.

- Une confrontation plus large avec le problème de la hiérarchie et des dynamiques de domination/soumission dans d’autres sphères de la vie humaine, la fin du patriarcat étant une des conditions nécessaires à une libération plus générale.

Cette tradition féministe révèle comment la dynamique de domination/soumission du patriarcat demeure fermement en place. Bien que la domination masculine cède du terrain dans certains domaines (par exemple en permettant à des femmes d’accéder à des positions de pouvoir), au même moment elle renforce son emprise dans d’autres sphères (avec l’acceptation croissante des industries de l’exploitation sexuelle).

Tout au long du livre, Jensen cite un grand nombre de féministes qui ont été essentielles à son chemin intellectuel. Andrea Dworkin[23] lui a permis de découvrir le féminisme radical ; Marilyn Frye[24] et Catharine MacKinnon[25] le rôle de la loi ; Gerda Lerner la relation entre genre et classe, Audre Lorde[26] et Barbara Smith[27] les liens entre genre et race, aux côté de Patricia Hill Collins[28] et bell hooks.[29]

Intersectionnalité

Il y a aujourd’hui un large consensus parmi les courants féministes sur la nécessité de “l’intersectionnalité”. Ce terme est utilisé par Kimberlé Crenshaw en 1989,[30] à propos de la marginalisation des femmes noires à la fois au sein du féminisme et de l’antiracisme. L’intersectionnalité est de plus en plus élargie pour prendre en compte les autres systèmes qui utilisent les différences dans le but de discriminer et dominer. Les approches intersectionnelles permettent de mieux comprendre les efforts ininterrompus des hommes pour contrôler la sexualité et la reproduction des femmes.

Le rôle central de l’hétérosexualité

Marilyn Frye explique que la subordination de milliards de femmes sur Terre nécessite qu’elles soient réduites à tolérer cette servitude. « Le premier lieu de cette réduction est la rencontre et la relation hétérosexuelle – fréquentation, arrangement matrimonial, amour, relations, sexualité, mariage, prostitution, famille traditionnelle, inceste et abus des enfants. C’est sur le terrain de l’hétérosexualité que filles et femmes sont habituées aux violences, insultes, dégradation, que les filles sont réduites à des femmes – épouses, salopes, maîtresses, esclaves sexuelles, secrétaires, couturières, mères des enfants des hommes. »[31]

Cela ne signifie pas que chaque homme traite chaque femme comme une esclave sexuelle. Au sein du patriarcat, chaque homme pris individuellement n’est pas constamment et activement engagé dans l’oppression des femmes, mais les hommes agissent régulièrement d’une façon qui maintient le patriarcat en place, et donc fait souffrir les femmes.

Un féminisme pour les hommes ?

Le patriarcat est un système compliqué aux effets complexes, mais aux schémas identifiables. Il contraint toutes les femmes. Les souffrances physiques, psychologiques et spirituelles varient selon leurs attribut et parfois le hasard, mais aucune femme ne peut vraiment y échapper. Le patriarcat procure des avantages matériels aux hommes inégalement selon leur autres attributs (race, classe, orientation sexuelle, nationalité, etc) et selon leur volonté à s’adapter aux valeurs patriarcales. Le féminisme est donc en premier lieu le mouvement de libération des femmes, et non celui des hommes.

Collectivement, en tant que classe, les hommes bénéficient de l’oppression des femmes en tant que classe. Cependant la plupart des hommes y perdent également dans ce système obsédé par la hiérarchie, qui nous classe entre nous pour la quête de richesses et de pouvoir. Pour Robert Jensen, ces hommes bénéficieront de la libération des femmes, en nous débarrassant des hiérarchies et en nous permettant d’être dignes et pleinement humains.

Le féminisme radical est une approche qui demande des changements significatifs dans nos vies, que l’on soit homme ou femme. Il nous demande d’analyser la façon dont les institutions du patriarcat façonnent notre carrière, notre vie, la perception de nous-mêmes, et notre imagination. Pour les hommes, cette auto-critique est coûteuse et douloureuse, elle requiert une vie entière de réflexion.

Critique générale de la hiérarchie

La plupart des féministes radicales ne limitent pas leur critique au patriarcat. Au-delà du système de sexe/genre, la compréhension de la façon dont le patriarcat normalise la hiérarchie mène à une critique plus générale des systèmes de pouvoir. Au sein du patriarcat, la hiérarchie est entendue comme une réalité immuable, toutes les relations y sont traversées par la domination. Les nombreuses inégalités du monde contemporain – imposées par la suprématie blanche, l’impérialisme, le capitalisme – sont toutes basées sur cet élément central du patriarcat : la volonté de faire apparaître, au sein des sociétés humaines, la dynamique domination/soumission comme naturelle, donc inéluctable.

Libéralisme et postmodernisme

L’approche féministe libérale est la plus visible aujourd’hui dans la culture dominante. Elle consiste essentiellement à réclamer un peu plus d’égalité pour les femmes à l’intérieur des institutions politiques, légales et économiques existantes.[32] Dans les cercles universitaires, la perspective dominante est plutôt le féminisme postmoderne. [33] Cette position, connue pour être difficile à définir, cherche à déstabiliser les institutions et même les concepts utilisés. Elle tend à se focaliser sur le langage et la performance. Puisqu’elles se focalisent sur le choix des individus, ces deux approches, libérale et postmoderne, ont en commun un engagement pratique pour les politiques individualistes :

- Pour les libérales, la catégorie politique des femmes est relativement stable mais les solutions sont centrées sur des droits réclamés par les individus. Pour les postmodernes, la catégorie “femme” elle-même est instable, et les solutions vont donc inévitablement porter aussi sur des droits réclamés par les individus.

- Les libérales valorisent la collaboration avec le système ; les postmodernes semblent imaginer qu’on pourrait transcender le système grâce au langage et la performance.

- Le libéralisme est consciemment engagé dans l’individualisme : la catégorie “femme” existe, mais les progrès sont réalisés en se concentrant individuellement sur les femmes. Le postmodernisme est simplement du libéralisme poussé à l’extrême : si la catégorie “femme” ne peut pas exister, toutes les solutions basées sur cette catégorie sont remises en question.[34]

Idéologie et dogmatisme

Cependant, une telle définition des courants peut être intellectuellement rigide. Cela crée des phénomènes de groupe, d’appartenance identitaire, et c’est au final l’analyse complexe de la situation qui en pâtit. Andrea Dworkin reconnaissait les limites de notre compréhension et encourageait plutôt la réflexion auto-critique :

« Le but de la théorie est de clarifier le monde dans lequel nous vivons, comment il fonctionne, et pourquoi les choses nous arrivent ainsi. L’objectif est de comprendre. La compréhension est stimulante. Elle pousse à l’action. Quand la théorie entrave l’action, c’est le moment de la délaisser et de se mettre à nu, sans théorie, face au monde réel. Les gens deviennent esclaves de la théorie parce qu’ils ont l’habitude de suivre des objectifs définis par d’autres – de faire ce qu’on leur demande, que tout soit planifié, que la réalité soit conditionnée. Certaines personnes désirent être anti-autoritaires mais s’accordent pourtant totalement avec les ordres et l’autorité. La lutte la plus profonde consiste à déraciner de nous-mêmes et de nos institutions la nécessité de la servitude. Adhérer à une idéologie, peu importe laquelle, peut nous donner une grande illusion de liberté, alors qu’en réalité nous sommes manipulées et utilisées par ceux que la théorie sert. » [35]

L’objectif de Robert Jensen n’est donc pas de se fier aveuglément aux théories du féminisme radical, mais de garder un esprit ouvert, tout en expliquant pourquoi cette école de pensée a été centrale dans sa vie politique et intellectuelle, en l’aidant à comprendre sa socialisation à la masculinité, qui soumet les femmes et mutile sa propre capacité à être pleinement humain. Après avoir pensé qu’il devait équilibrer sa masculinité par de la féminité, il a découvert que ces deux catégories sont elles-mêmes des produits du patriarcat. Accepter le cadre de pensée restreint masculinité/féminité nous piège dans la dynamique de domination/soumission qui l’accompagne.

4. Culture du viol

Mythes sur le viol

Le viol est quelque chose de rare. Les quelques véritables agressions sexuelles sont commises par des hommes déviants, pris en charge par le système judiciaire et des soins psychologiques. Les hommes ne violent pas les femmes de leur entourage social, les maris ne violent pas leurs épouses, et les patrons n’exploitent pas sexuellement leurs employées. Il s’agit juste de la façon dont les choses fonctionnent parfois entre hommes et femmes.

Voilà le point de vue dominant sur les agressions sexuelles avant 1970. Depuis, les féministes se battent contre ces mythes et diffusent les concepts de viol par connaissance, viol conjugal, harcèlement sexuel, afin de rendre visible ces formes d’agression et d’exploitation. Dans son livre de 1975, Susan Brownmiller déclare que le viol « n’est rien de plus ni de moins qu’un procédé conscient d’intimidation par lequel tous les hommes maintiennent toutes les femmes dans un état de terreur ». [36] Ces analyses ont donné lieu à la création de centres d’aide aux victimes de viol et de violences conjugales, des réformes légales, des programmes d’éducation féministe cherchant à réduire le nombre de violence. Aucune de ces mesures n’a résolu les problèmes par magie, mais sans le féminisme, rien de tout cela ne serait arrivé.

Une violence “normale”

Le viol est encore aujourd’hui considéré comme “normal”. Pas normal dans le sens “le viol, c’est bien” (une norme sociale à faire respecter) ou “le viol est inévitable” (c’est un produit de la biologie que l’on ne peut pas changer), mais de deux autres façons :

- Les agressions sexuelles des hommes sur les femmes sont très courantes, elles arrivent à la plupart des femmes, elles sont donc statistiquement normales.

- Le nombre et les schémas propres aux agressions sexuelles et viols montrent qu’ils sont une expression des normes culturelles de sexe/genre, et non une violation de ces normes. La culture ne soutient pas ouvertement le viol, mais soutient une conception patriarcale de la masculinité/féminité invitant les hommes à être sexuellement agressifs.

Statistiques

Le viol est un crime largement sous-estimé, la plupart des femmes violées ne le déclarent pas à la police, les statistiques publiques nous en apprennent donc peu sur la prévalence du viol. C’est pourquoi le mouvement féministe base ses recherches sur les expériences des femmes plutôt que sur les déclarations de crime.

Dans le monde, selon une étude sur 81 pays, 30 % des femmes de plus de 15 ans ont subi une “violence par partenaire intime” (définie comme violence physique, sexuelle ou émotionnelle). Ce taux est de 21 % en Amérique du Nord.[37] Une récente étude a trouvé qu’aux États-Unis, au moins 1 femme sur 6 a été violée à un moment de sa vie, un chiffre maintenant largement accepté. Un grande part de cette violence est dirigée contre les mineures.

Ces chiffres s’en tiennent aux définitions légales du viol. Cependant, les femmes et les filles font face à une plus grande gamme d’« intrusions sexuelles »[38], des actes sexuels qu’elles n’ont ni réclamés ni désirés mais qu’elles vivent régulièrement : messages et appels à caractère sexuel, cyberharcèlement, harcèlement de rue, à l’école, au travail, pression sexuelle dans les rencontres, agressions/violences sexualisées. Cette invasion déshumanisante quotidienne devient si “normale” qu’il devient difficile de reconnaître notre capitulation collective face à ces normes sous-jacentes.

Normes de sexe/genre

Puisqu’on cherche les conditions sociales favorisant l’apparition des viols, on examine les schémas de socialisation expliquant des schémas de comportements.

- Les hommes sont généralement entrainés, par une variété d’institutions culturelles, à voir le sexe comme l’obtention du plaisir grâce à la prise des femmes. Nous sommes exercés à nous voir comme naturellement dominants dans le domaine du sexe.

- Dans la culture, les femmes sont objectifiées et leur sexualité est une marchandise.

- En outre, le pouvoir est érotisé : les interactions sexuelles paraissent plus sexy quand les hommes dominent et les femmes se soumettent.

- On dit aux garçons et aux hommes que tout ceci est naturel.

Dans une telle culture, le viol est une expression des normes sexuelles, non une violation de celles-ci. Cela semble paradoxal, mais le viol est à la fois illégal et complètement normal, ce qui explique pourquoi les hommes considèrent rarement leur sexualité comme agressive. Pour nous, c’est juste du sexe. Voilà pourquoi certains violeurs condamnent eux-mêmes le viol, ils n’imaginent pas faire partie des violeurs.

Sexe et pouvoir

La célèbre phrase « le viol n’a rien à voir avec le sexe mais avec le pouvoir » porte à confusion, puisque le viol est la fusion du sexe et de la domination, c’est l’érotisation du contrôle.[39] Il suffit de regarder les mots servant à parler du sexe – baiser, niquer, défoncer – et la façon dont ils sont utilisés dans d’autres contextes. Ils suggèrent des actes agressifs, immoraux, une arnaque, la violence physique contre un adversaire, ou simplement une insulte. Nous vivons dans un monde où les gens utilisent le même mot pour décrire à la fois l’intimité sexuelle et la violence/domination, mais tout le monde s’étonne quand les féministes affirment que la violence masculine est enracinée dans les normes de domination.

Une analyse féministe de la violence sexuelle des hommes contre les femmes est cruciale à la compréhension de cette violence, peu importe qui est la victime. Les hommes ne violent pas que les femmes hétéro mais aussi les lesbiennes, les enfants, pratiquent l’inceste, ils sont également violents contre les autres hommes et parfois les violent. Quand la dynamique de domination/soumission entre hommes et femmes a été érotisée dans le patriarcat, alors toute activité sexuelle devient le lieu potentiel de la domination. L’analyse et la critique de cette dynamique est fondamentale dans le féminisme radical.

Culture du viol

Utilisé pour la première fois dans les années 70, le terme “culture du viol” a circulé plus largement à partir des années 90.[40] Le concept de culture du viol soulève en général deux questions :

1. À propos du nombre de violeurs : vit-on réellement dans un culture du viol ou bien le viol est commis par un nombre relativement petit d’hommes prédateurs ?

Les deux affirmations sont vraies. Au sein d’une culture du viol, des hommes violent individuellement. Cette culture n’ordonnent pas directement aux hommes de violer, mais elle trouble la distinction entre sexe consensuel et viol, et réduit ainsi les chances que les violeurs soient identifiés, arrêtés, jugés et punis. Il serait difficile de vouloir réduire et éliminer le viol sans parler ouvertement et honnêtement du contexte culturel dans lequel agissent les individus, sur la façon dont les hommes sont socialisés.

2. À propos de la définition du viol : le viol est-il un crime clairement définissable ou bien existe-t-il des zones grises qui sortent des simples catégories consensuel/non-consensuel ?

Ici encore, les deux affirmations sont vraies. Des zones grises existent, mais plutôt que d’en conclure que le viol n’est pas définissable, il est important d’analyser les mécanismes de subordination des femmes qui se jouent dans ces fameuses zones grises pour en approfondir la compréhension et la critique :

- Dans la vie des femmes, à quel point le sexe est-il consenti mais non désiré ?

- À quel point le sexe consensuel est consenti par la peur ?

- Par l’insécurité ?

- Ou simplement parce que la femme trouve plus facile d’avoir du sexe que d’essayer de communiquer à l’homme son état émotionnel ?

Toute relation hétérosexuelle dans le patriarcat n’est pas un viol. Mais une fois qu’on a dit ça, est-ce qu’on ose réfléchir à la gamme d’expériences hétérosexuelles vécues par les femmes au sein du patriarcat ? Une étude sur un campus américain a révélé que :

- seulement 27 % des femmes ayant subi ce qu’on peut juridiquement qualifier de viol se voient comme des victimes de viol ;

- 47 % des hommes ayant violé disent être prêts à recommencer ;

- et 88 % des hommes ayant commis ce qu’on peut juridiquement qualifier de viol refusaient catégoriquement de considérer leur acte comme un viol.[41]

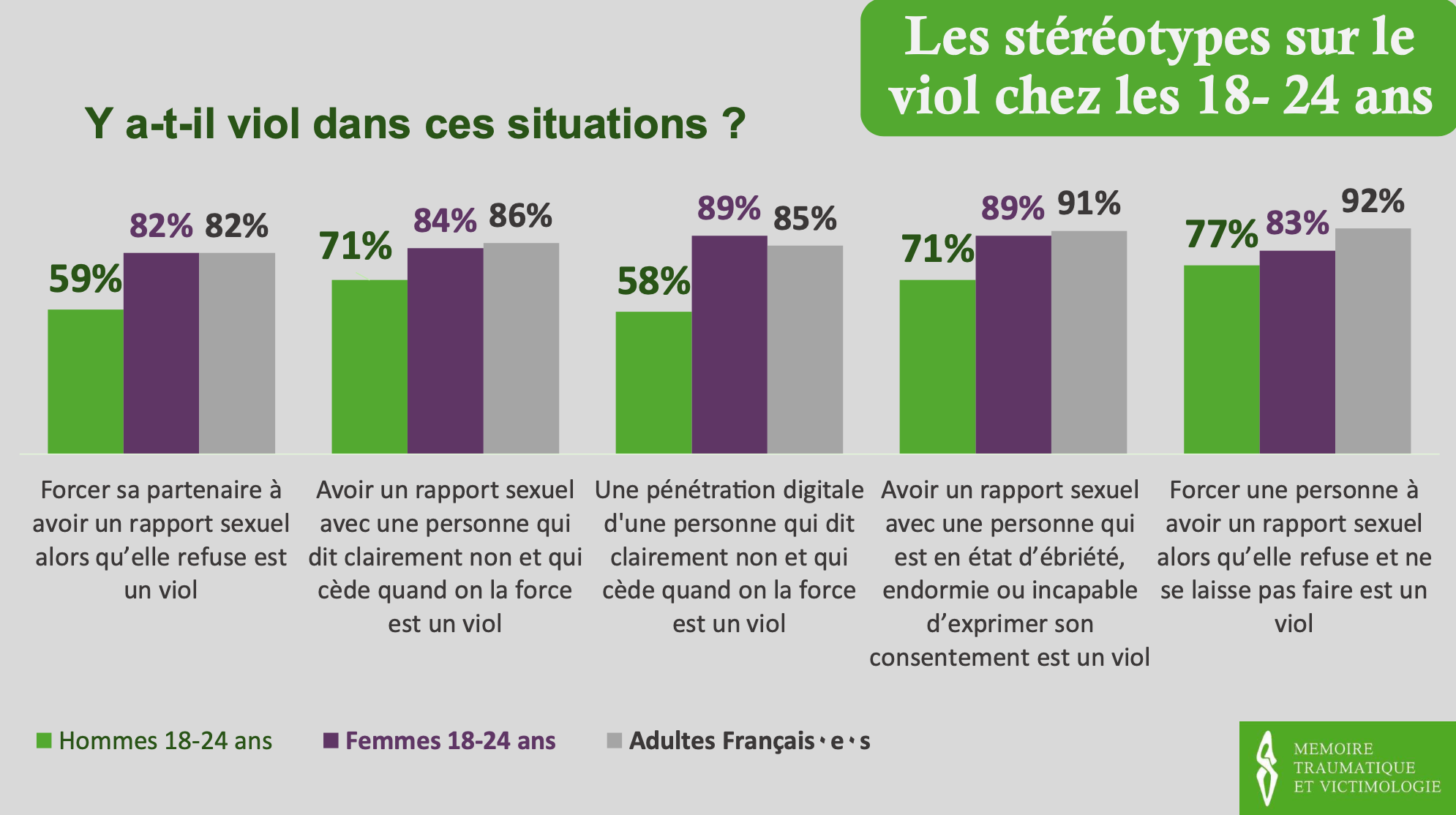

En France, une récente enquête de l’association Mémoire traumatique et victimologie a révélé que les jeunes de 18-24 ans sont bien plus nombreux à adhérer à des stéréotypes sexistes et à une sexualité violente et/ou non consentie. On apprend ainsi que seulement 59% des jeunes hommes estiment que « forcer sa partenaire à avoir un rapport sexuel alors qu’elle refuse est un viol ».

Nous vivons dans une culture où le lien entre sexe et domination est si étroit que les victimes et les agresseurs ne reconnaissent en général pas la violence dans leurs actions, alors que la société les a jugé violentes au point de les interdire. Il semble alors juste de décrire une telle société par “culture du viol”.

La réalité du viol

Quoiqu’il en soit, on voit très clairement les schémas selon lesquels les femmes s’adaptent pour vivre dans une telle culture. Un simple exercice l’illustre à merveille. Dans une audience mixte, on demande aux hommes « Quelles méthodes avez-vous utilisé la semaine passée pour minimiser le risque d’être agressés sexuellement ? ». Les hommes sont en général déconcertés, puisqu’ils n’y pensent pas. Un homme finit par dire « J’essaye juste de ne pas aller en prison », ce qui provoque quelques ricanements – même si la prison et le viol en prison ne sont pas vraiment des blagues.

Quand la même question est posée aux femmes, elles énumèrent leurs nombreuses stratégies :

- faire attention où elles sont, à quelle heure, et avec qui ;

- réduire la probabilité d’être surprise par un inconnu ;

- réduire les risques avec les hommes qu’elles connaissent, par exemple aux bars et aux fêtes, notamment par rapport à l’alcool et la peur d’être droguée ;

- faire attention lors d’une rencontre, par exemple en prévenant un ami et en étant sûre qu’il soit joignable en cas de problème ;

- emporter une arme, du couteau à la bombe lacrymo en passant par les clés serrées entre les doigts ;

- faire attention à la tenue, jonglant entre les attentes des hommes d’un côté (avoir l’air attirantes) et les risques qu’ils représentent de l’autre (la peur d’être violée si elles montrent leur corps) ;

- etc.

Comme le résume Gail Dines, quand une femme sort, la culture lui apprend que « la seule alternative à avoir l’air baisable, c’est d’être invisible ».

Les hommes sont-ils tous des violeurs ?

Tous les hommes ne violent pas, mais ce n’est pas aussi simple. Que dire, par exemple, de ces autres catégories d’hommes :

- ceux qui ne violent pas mais qui seraient prêts à violer s’ils étaient sûrs de ne pas être punis ;

- ceux qui ne violent pas mais qui n’interviendraient pas si un autre homme violait ;

- ceux qui ne violent pas mais qui achètent du sexe avec des femmes qui ont été ou risquent d’être violées dans une situation de prostitution ;

- ceux qui ne violent pas mais qui mais qui sont excités par les films de femmes dans des situations ressemblant à du viol ;

- ceux qui ne violent pas mais qui trouvent l’idée excitante ;

- ceux qui ne violent pas mais dont l’excitation sexuelle dépend d’un sentiment de domination et d’avoir du pouvoir sur une femme.

Ces hommes ne sont pas de violeurs, mais on voit bien qu’il n’y a pas une ligne évidente entre les hommes qui violent d’un côté et ceux qui ne violent pas de l’autre. Encore une “zone grise” à explorer. Si nous voulons mettre un terme à la violence contre les femmes, il nous faut reconnaître les effets de la socialisation patriarcale, ce qui est rarement une tâche aisée. Mais si on refuse d’en parler, il faut admettre qu’on abandonne l’objectif d’un monde sans viol.

TÉLÉCHARGER LE PODCAST

3/3 Deux questions divisant le mouvement féministe actuel : prostitution/pornographie et transgenrisme.

5. Prostitution et pornographie

De profonds désaccords

Les discussions sur le viol présument que les femmes sont des êtres humains à part entière, qu’elles ont droit à la même dignité que les hommes, et que forcer une femme à avoir du sexe contre sa volonté est une violation de cette dignité. Bien que certains hommes s’opposent en pratique à ces principes, ils sont généralement plutôt approuvés par la culture dominante. Quant aux différents courants féministes, cette position fait l’unanimité.

En revanche, plus aucun consensus ne tient quand la discussion porte sur la prostitution et la pornographie. Les désaccords commencent directement avec les mots décrivant l’achat et la vente du corps des femmes – et des hommes, dans une moindre mesure – pour le sexe. La perspective féministe radicale parle d’ “industries de l’exploitation sexuelle”, tandis que les perspectives libérale et postmoderne préfèrent généralement le terme de “travail du sexe”.[42] Ce choix de mots indiquent des analyses dramatiquement différentes :

- La “prostitution” peut être comprise comme un élément-clé du système patriarcal, dans lequel les hommes tentent de contrôler les femmes et leur sexualité. Cette institution doit donc être défiée et démantelée.

- Le “travail du sexe” peut être envisagé comme une activité professionnelle dans laquelle il est possible que les femmes s’engagent à leur avantage, il doit donc être considéré comme n’importe quelle autre forme de travail, au nom des droits des “travailleuses du sexe”.

Pour rappel, l’objectif de Robert Jensen n’est pas d’établir une cartographie exhaustive des différents courants féministes, mais d’articuler les positions morales et politiques critiques du patriarcat qu’il trouve personnellement les plus convaincante. Il ne cherche pas non plus à se dédouaner et se positionner au-dessus du lot des hommes – moi non plus – lui aussi a été socialisé à la masculinité et, à ce titre, en présente les travers.

Justice et dignité

On cherche à construire une société plus juste. Une société juste, garantissant la dignité des femmes, n’est pas possible au sein du patriarcat. Quelques questions pour envisager une telle société :

- Peut-on dire qu’une société est juste quand des personnes d’une classe de sexe sont régulièrement achetées et vendues, pour des services sexuels, par les membres d’une autre classe ?

- La justice est-elle possible quand les parties les plus intimes des corps des membres d’un groupe peuvent être achetées par les membres d’un autre groupe ?

- Si nous vivions dans une société égalitaire, l’idée d’acheter et de vendre les personnes pour des services sexuels existerait-elle ?

À ces questions, Kathleen Barry répond « Quand les humains sont réduits à un corps, objectifié pour le service sexuel d’un autre, avec ou sans consentement, il s’agit d’une violation des droits humains ».[43] Il ne s’agit pas d’émettre un jugement sur les décisions prises, individuellement, par telle ou telle femme au sein du système patriarcal existant. La question est d’imaginer à quoi ressemblerait un système non-patriarcal.

Celles et ceux qui pensent que l’institution du travail du sexe est incompatible avec une société juste qui renforce la dignité humaine sont souvent accusé·es d’émettre des jugements moraux sur la sexualité. C’est vrai, ce sont des jugements moraux. Mais c’est aussi le cas de celles et ceux défendant la position opposée puisque la question morale ne peut pas être évacuée aussi facilement. Le rejet ou la promotion de l’idée de travail du sexe traduisent tous deux des jugements sur le rôle approprié de la sexualité dans les sociétés humaines. Tant les anti-prostitution que les pro-TDS basent leurs idées sur leurs propres notions de ce que signifie être humain et vivre bien, ce sont des jugement moraux.

À quoi sert le sexe ?

C’est une question à laquelle Robert Jensen hésite à répondre de manière définitive. Selon la réponse religieuse/conservatrice, le sexe n’est approprié que dans le cadre du mariage hétérosexuel et de la reproduction. Selon la réponse libérale/commune, le sexe est propre à ce que chaque personne décide individuellement. Robert Jensen refuse de réduire les relations sexuelles à un simple élément essentiel à la reproduction d’un côté ou seulement comme source de plaisir de l’autre. Il considère ces réponses comme les deux faces d’une même pièce patriarcale.

Pour lui, la sexualité peut jouer une variété de rôles plus importants, variables selon les périodes de la vie, les individus et les cultures. Il s’agit d’une pratique singulière où nous nous explorons nous-mêmes, et créons des connections intimes avec une autre personne. Nous y sommes vulnérables d’une façon rare dans la vie quotidienne.

Suggérer que le rôle central des relations sexuelles dans les sociétés humaines a quelque chose à voir avec l’amour, ce n’est pas se limiter au mariage hétérosexuel religieux ou aux comédies romantiques d’Hollywood. C’est s’ouvrir à l’exploration de la sexualité comme forme intime de communication, de lien avec les autres, de changement, et d’une certaine façon, d’un rapport à la vie. Le capitalisme contemporain qui marchandise chaque aspect de la vie humaine par le marché, et colonise nos existences grâce à la technologie, nuit à cette exploration de nos existences.

Travail et aliénation

Certains défenseurs du travail du sexe reconnaissent les conditions difficiles qu’on y subit habituellement. Mais le travail en lui-même, au sein du capitalisme, est une aliénation, une perte de contrôle de soi et de ses désirs au profit de la production capitaliste. Quelle est donc la différence entre un travail sur une ligne d’assemblage à l’usine et le travail du sexe ?

Bien entendu, capitalisme et liberté humaine sont incompatibles. Mais n’y a-t-il réellement aucune différence entre se louer à un patron exploitant notre esprit et notre corps afin de produire des biens et des services, et se louer à une autre personne qui nous paye pour pénétrer notre corps afin d’obtenir du plaisir sexuel ? Dans la logique libérale marchande, tout se vaut, du moment que le contrat est respecté… Une heure de production de biens, ou une heure de passe, après tout quelle différence, du moment que le client paye ? Mais, dans une perspective féministe, peut-on vraiment déconnecter la marchandisation du sexe du contexte social de subordination sexuelle des femmes, en considérant cette activité égale à une autre ?

Sur le plan purement superficiel du droit du travail, Lori Watson explique que la légalisation du travail du sexe n’est pas défendable :

« Si on applique les lois actuelles du travail à la vente et l’achat du sexe, les actes intrinsèques à ce “travail” ne sont pas permis ; ils sont tout simplement incompatibles avec les lois de sécurité des travailleurs, du harcèlement sexuel, et des droits civiques. »[44]

Il y a bien sûr des points communs entre la prostitution et les autres activités du capitalisme. Les patrons exploitant les prolétaires sont motivés par leur propre profit, d’une façon qui nie l’humanité des travailleurs. En outre, certaines activités exposent les travailleurs à des infections sur leur lieu de travail, ce qui est très courant dans la prostitution et la pornographie. Mais les risques physiques et psychologiques sont spécifiques dans le travail du sexe. Une étude sur 130 prostituées de rue révèle que 68 % sont victimes de trouble du stress post-traumatique,[45] lié à la violence des hommes qui achètent du sexe, de la coercition et de la violence des proxénètes. La prostitution est « multi-traumatique ».[46]

Mais imaginons que certaines politiques pourraient magiquement protéger les femmes de la violence dans la prostitution et créer un environnement de travail plus sécurisé. Le travail du sexe serait-il différent d’autres formes de travail ?

L’idée de prostitution

Selon Sheila Jeffreys, l’idée de prostitution est une construction sociale de la domination masculine :

« L’idée de prostitution doit d’abord exister dans la tête d’un homme s’il veut utiliser une femme de cette façon. Un élément nécessaire de cette idée est de trouver excitant sexuellement d’utiliser ainsi une femme ».[47]

La prostitution est une idée sur le statut subordonné des femmes dans le patriarcat, rendue réelle par la pratique de cette subordination. Les nuisances proviennent à la fois de l’idée et de la pratique. Les réformes qui cherchent à améliorer la vie des femmes en améliorant les conditions de prostitution partent du principe que la prostitution ne cessera jamais d’exister. Elles sont limitées puisqu’elles veulent modifier la pratique de la prostitution en laissant intacte l’idée. Or, la réduction patriarcale d’une femme à un objet sexuel à disposition des hommes, à une marchandise dont l’usage est sexuellement excitant, sera toujours en conflit avec la volonté des femmes d’acquérir un statut humain entier.

Rachel Moran, qui rejette le terme de “travailleuse du sexe” pour décrire ses années de survie dans la prostitution, écrit sur la perte inévitable d’humanité pour les femmes : « Dans la prostitution, les hommes déshumanisent les femmes et les femmes se déshumanisent elles-mêmes pour être capable de réaliser les actes attendus par les hommes. »[48]

SWERF et putophobes

Le terme “travail du sexe” suggère que travailler dans la prostitution et la pornographie est semblable à un autre travail. Les féministes radicales utilisent plutôt “femmes prostituées” ou “femmes en situation de prostitution”. Ces différences de termes traduisent une compréhension différente de la nature des décisions prises par les femmes. Les féministes radicales opposées aux industries de l’exploitation sexuelle n’insultent ni ne méprisent les femmes qui en font partie. L’opposition aux systèmes par lesquels les hommes exploitent les femmes n’est pas une attaque contre ces femmes. C’est pour cela que de nombreuses femmes faisant ou ayant fait partie de ces industries partagent la critique féministe de ce système.[49]

Les féministes radicales sont régulièrement étiquetées de SWERF (Féministe Radicale Excluant les Travailleuses du Sexe) ou de “putophobe” – et parfois de coincées, un classique anti-féministe. Cependant les féministes radicales n’excluent aucune femme de la lutte pour l’égalité, elle offrent au contraire une perspective pour atteindre l’égalité, différente du programme libéral/postmoderne acceptant ou célébrant l’idée de prostitution. Il ne s’agit pas d’une exclusion – et encore moins d’une phobie – mais d’un cadre d’analyse opposé à la célébration de la prostitution, et de stratégies différentes.

Conditions sociales

Une discussion pertinente sur les décisions prises par les individus nécessite de porter attention aux conditions dans lesquelles ces individus choisissent tel ou tel travail, c’est-à-dire :

- pas seulement les conditions au moment de la prise de décision, mais les conditions de leur vie qui ont mené jusqu’à ce moment ;

- pas seulement une liste des options qui leurs sont disponibles d’un point de vue extérieur, mais leur compréhension subjective de ces options.

C’est un fait, les femmes dans ces industries sont plus souvent victimes d’agressions sexuelles pendant l’enfance, plus précaires et moins éduquées que la population générale.[50] Ces réalités influencent-elles les options des femmes ? Les victimes survivantes d’agressions sexuelles pendant l’enfance estiment souvent que leur valeur est conditionnée par leur capacité à donner du plaisir aux autres. Face à la précarité et aux faibles opportunités d’éducation, les alternatives semblent impossibles. Évidemment, chaque personne à son propre parcours, son propre vécu, mais ces schémas révèlent des informations importantes sur les conditions dans lesquelles les femmes prennent leurs décisions, sur le contexte susceptible de les affecter.

Qui écouter ?

Alors après avoir écouté tous les points de vue différents et divergents, est-il possible de déterminer lesquels sont les plus authentiques et représentatifs ? Il ne peut pas y avoir de réponse claire pour plusieurs raisons :

- Premièrement les conceptions de ce que signifie bien vivre diffèrent dramatiquement d’une personne à une autre. Cependant, bien qu’il n’y ait pas une vérité unique sur l’expérience des femmes dans la prostitution et la pornographie, la société doit toutefois établir des règles, et elles seront déterminantes pour la vie des personnes les plus précaires, des femmes, des migrantes.

- Deuxièmement, certaines femmes peuvent s’engager individuellement dans des stratégies d’accommodation avec la hiérarchie du genre, dommageable pour toutes les femmes, afin d’obtenir un avantage individuel.[51] Le système est toujours en place, mais elles le manipulent à leur avantage, en négociant leur situation. [52]

- Par ailleurs, pour compliquer encore plus la réflexion, les gens expriment souvent leur soutien pour un système dans lequel ils travaillent puisqu’à ce moment donné, il est dans leur intérêt à court terme de le faire, pour survivre ou rendre la journée plus facile à endurer.

Les choix des hommes

Les débats sur la prostitution et pornographie se focalisent en général sur les choix des femmes, mais il est crucial de déplacer le regard. Alors que les décisions des femmes impliquées dans les industries de l’exploitation sexuelle sont complexes, les choix des hommes, eux, sont franchement simples. Les hommes qui achètent les corps des femmes dans la prostitution et la pornographie essayent souvent d’éviter les question dérangeantes sur les raisons de leurs actes en déclarant que les femmes “choisissent librement” cette occupation. Les hommes se prémunissent de l’introspection par trois déclarations menant à une conclusion confortable :

- 1. Les femmes sont dans la pornographie par choix ;

- 2. elles sont bien rémunérées ;

- 3. celles qui restent pauvres s’en sortent quand même bien puisqu’elles sont payées pour être baisées, c’est de l’argent facile.

- Conclusion: je n’ai pas besoin de réfléchir aux raisons de mes actes.[53]

Même si les trois affirmations étaient exactes, en quoi cela éliminerait le besoin de réflexion critique de la part des consommateurs de pornographie ? Ils sont des acteurs moraux, et doivent évaluer les conséquences de leurs actes.

Commençons, égoïstement, par les effets de la pornographie sur les hommes. Quand on obtient un plaisir sexuel régulier grâce au spectacle de femmes dominées et dégradées sexuellement, qu’est-ce que cela dit de nous-mêmes ? Pourquoi ignorons-nous les nombreux témoignages de femmes blessées par cette industrie ? Il est évidemment difficile de reconnaître que nous avons été socialisés à érotiser la domination, ce qui a des implications sur notre identité, en plus des conséquences évidentes sur les femmes. Lorsque nous utilisons les femmes dans la pornographie et la prostitution pour notre plaisir personnel, même si nous peinons à l’admettre, nous approuvons une idée : C’est pour ça que les femmes sont faites, pour être baisées.

Refuser d’acheter ou de vendre la sexualité des femmes, c’est montrer qu’on considère les femmes comme des êtres humains à part entière, qu’on reconnaît leur droit à la dignité, et qu’elles n’existent pas pour satisfaire notre désir sexuel. Faire ce choix, c’est également indiquer que nous pensons être des humains à part entière, nous aussi.

Adresse aux anarchistes de sexe masculin : Si une camarade précaire est dans le besoin, ne cherche pas à tourner la situation à ton avantage, à obtenir ses services sexuels contre ta pseudo-solidarité. Ne va pas l’exploiter en te cachant derrière tes discours de pro-fem hypocrite. Ne profite pas égoïstement de sa misère, considère-la plutôt comme ton égale. Arrête de penser à ta queue, sois digne et aide-la matériellement sans attendre qu’elle te suce en échange. Elle a froid ? Ouvrez un squat. Elle a faim ? Allez braquer un grand magasin. Vole aux riches, sabote le système, casse les machines, bloque tout si ça te chante, mais par pitié compagnon, range ta bite !

6. Transgenrisme

Les débats sur l’idéologie du mouvement transgenre sont aujourd’hui parmi les plus intenses émotionnellement, et révèlent les différents concepts de patriarcat entre le féminisme radical d’un côté et le féminisme libéral/postmoderne/queer de l’autre. Pendant plusieurs années, Robert Jensen évite d’écrire sur un sujet aussi controversé. Mais les échanges publics ignorent et marginalisent continuellement la critique féministe et les perspectives écologiques sur ce sujet.

En 2014, il publie un essai dont voici la conclusion :

« Le transgenrisme est une réponse libérale, individualiste et médicalisée au problème des normes de genre rigides, répressives et réactionnaires du patriarcat. Le féminisme radical est une réponse radicale, structurelle et politique. À première vue, le transgenrisme semble révolutionnaire, mais le féminisme radical propose une critique plus profonde de la dynamique de domination/soumission au cœur du patriarcat et un chemin de libération plus prometteur. »

Suite à cela, il reçoit bien sûr de nombreuses réactions négatives, mais les plus intrigantes viennent de personnes de gauche/progressistes/féministes lui disant être en accord avec cette analyse mais se sentant incapables d’exprimer une telle opinion publiquement par peur de devenir la cible des transactivistes.

Avertissement

Il peut être difficile de distinguer la critique d’une idéologie de celle des individus. Ce chapitre examine les idées à l’origine du mouvement transgenre et n’attaque pas les personnes qui s’identifient comme transgenres. Il ne contredit pas l’expérience des personnes transgenres, mais l’analyse servant à comprendre cette expérience.

Comme dans les autres chapitres, Robert Jensen ne cherche pas ici à se présenter comme un grand arbitre des débats sur le féminisme, ni à analyser en détail les très nombreux problèmes politiques soulevés par le transgenrisme. Il tente plutôt de présenter un cadre de pensée soulevant des questions fondamentales sur la compréhension de nous-mêmes, sur le plan biologique, culturel et écologique. Beaucoup aimeraient éviter d’aborder publiquement ce sujet. Mais le transgenrisme révèle à la fois la peur de confronter réellement le patriarcat et le manque de pensée critique sur la technologie.

Une question ancienne

Le débat sur le transgenrisme au sein du féminisme remonte aux années 70, avec un moment clé en 1979 lorsque Janice Raymond publie L’empire transsexuel. Le livre de Sheila Jeffreys en 2014 Gender Hurts est lui aussi polémique, et arrive au moment où les féministes libérales/postmodernes adoptent le transgenrisme, et où des féministes associées à la tradition radicale se mettent également à soutenir ce mouvement. Revenant sur ses déclarations antérieures, Gloria Steinem a par exemple écrit :

« Je pense que les personnes transgenres, y compris celles qui ont transitionné, vivent des vies réelles et authentiques… ce que j’ai écrit il y a des décennies ne reflète pas les connaissances actuelles, on s’éloigne maintenant des boîtes binaires “masculin” et “féminin” pour vivre tout au long du spectre humain de l’identité et de l’expression. »

Définitions et catégories

Pour la clarté et la concision, les termes communs du mouvement transgenre sont utilisés, même s’ils posent un certain nombre de problèmes, à commencer par leurs postulats de base. Tout d’abord il est important de distinguer condition intersexe et transgenrisme pour éviter la confusion. Comme la principale organisation intersexe l’explique :

« Les personnes qui s’identifient transgenres ou transsexuelles sont généralement nées avec des anatomies typiquement mâle ou femelle, mais se sentent comme si elle étaient nées dans “le mauvais corps”… Les personnes aux conditions intersexes présentent une anatomie qui n’est pas considérée comme typiquement mâle ou femelle. La plupart d’entre elles reçoivent un suivi médical parce que les docteurs ou les parents ont remarqué quelque chose d’inhabituel avec leurs corps. En revanche, les personnes transgenres ont une expérience intérieure de l’identité de genre différente de la plupart des gens. »

Bien qu’il n’existe pas de terminologie absolue, celle utilisée par le « Centre national pour l’égalité transgenre » est similaire aux plus courantes :

- Transgenre : Un terme pour les personnes dont le comportement, l’expression ou l’identité de genre sont différentes de celles généralement associées avec leur sexe assigné à la naissance.

- Transsexuel : Un terme plus ancien pour les personnes dont l’identité de genre est différente de leur sexe assigné à la naissance, qui cherchent (sic) à transitionner de mâle à femelle ou femelle à mâle. Beaucoup rejettent ce terme parce qu’il est perçu comme trop clinique.

Pour le manuel diagnostique de l’American Psychological Association, la catégorie pertinente est “dysphorie de genre”, « un terme descriptif général désignant le malaise affectif/cognitif envers le genre assigné, mais plus spécifiquement défini comme une catégorie diagnostique ». Il se rapporte ainsi « à la souffrance qui peut accompagner l’incongruité entre l’expérience de soi ou le genre exprimé et le genre assigné. » Il remplace l’ancien terme “trouble de l’identité de genre”.

Dans le mouvement transgenre, tout le monde n’est pas d’accord avec le langage médicalisant et pathologisant, certains s’y opposent fermement. Cependant, toute personne soutenant les traitements médicaux comme réponse à la souffrance d’un individu accepte implicitement l’étiquette de trouble, maladie ou condition.

L’acronyme LGBT et ses variations regroupe les lesbiennes et gay avec les identités transgenres, mais certaines différences clé ne devraient pas être ignorées. Alors que certains problèmes sont partagés, comme la discrimination ou les menaces de violence, les lesbiennes et les gays ne militent pas pour que l’orientation homosexuelle soit une condition nécessitant un traitement médical. Quand les lesbiennes et gay ont rejeté l’étiquette de maladie mentale, ils et elles n’ont pas cherché à redéfinir l’homosexualité comme un problème médical. Aucun traitement n’est nécessaire, seulement une fin des discriminations. De son côté, le mouvement transgenre considère cette option médicale comme appropriée. Par ailleurs, si tout le monde comprend ce que signifie l’homosexualité – mêmes ceux qui s’opposent aux droits gay/lesbiennes – on ne peut pas en dire autant à propos des revendications transgenres.

Peut-on débattre ?

Toute personne faisant des propositions politiques devrait fournir une argumentation claire, accompagnée de preuves et d’un raisonnement accessible aux autres. Bien entendu, certaines expériences peuvent être difficiles, voire impossible, à communiquer aux autres par les mots. Si c’est le cas, l’incapacité des personnes à expliquer leur vécu ne nie pas cette expérience. Par contre cela limite leur capacité d’argumenter pour des politiques basées uniquement sur leur expérience interne subjective.

Décrire le transgenrisme comme un mystère qui dépasse les définitions, puis s’étonner que certains ne comprennent pas ce discours, est une tentative hypocrite de dissimuler l’incapacité à fournir un discours cohérent. Il ne s’agit pas de réclamer que les histoires personnelles soit systématiquement formulée d’une façon parfaitement compréhensible à toutes et tous. Une grande part de l’expérience humaine est en effet mystérieuse. En revanche, on ne peut pas exiger une adhésion à des propositions de politiques publiques basées uniquement sur de telles déclarations. Et quand ces propositions semblent comporter des contradictions, il est légitime de demander une clarification.

Les gens questionnant l’idéologie transgenre sont souvent accusées de nier des expériences – voire des existences – et d’être transphobes. Mais la critique féministe ne suggère pas que ces expériences ne sont pas réelles, elle offre plutôt une façon alternative d’explorer ces expériences. Les politiques féministes radicales sont fondées sur le rejet des normes de genre rigides, répressives et réactionnaires. Les personnes dont le comportement ou expression, identité de genre diffèrent de celles associées à leur sexe de naissance existent. Le débat concerne la meilleure façon de comprendre cette expérience.

Question biologique

Si on prend au sérieux les différences sexuelles biologiques (mâle et femelle), alors les revendications transgenres sont confuses. À commencer par l’expression “sexe assigné à la naissance”. Cette phrase est pertinente pour les personnes intersexes dont le sexe est relativement ambigüe au moment où les médecins décident de l’attribuer dans la catégorie mâle ou femelle. Mais “assigné” implique un jugement, alors que la vaste majorité des humains ne sont pas vraiment assignés à une catégorie de sexe suite à un choix humain. Le sexe est plutôt “observé” selon leur rôle potentiel dans la reproduction et selon les chromosomes XX ou XY.

C’est pourquoi, dire “Je suis né mâle mais je suis en réalité femelle”, ou “je suis né dans le mauvais corps” est incompréhensible dans le contexte de la biologie moderne. Si mâle et femelle sont des catégories biologiques discernables et définissables, que signifie pour une personne née mâle sans ambiguïté d’être femelle ? Est-ce que quelqu’un peut avoir des caractéristiques mâle pour toutes les parties de son corps mais un cerveau femelle ? Contrairement aux organes génitaux, les cerveaux humains ne sont pas sexués, ils ne peuvent pas être classés correctement entre un type mâle et un type femelle par un observateur ignorant le sexe de la personne.[54] Les différences sont trop petites et variables, voire hypothétiques,[55] et n’expliquent pas l’identité transgenre de façon cohérente.

Fonder son raisonnement sur l’existence d’une essence masculine et féminine non matérielle, dans le domaine spirituel, relève alors de la théologie. Les gens ont le droit de faire de telles déclarations – qui ne convaincront que ceux qui partagent une théologie similaire. Bruce/Caitlyn Jenner a ainsi déclaré dans une interview sur ABC News : « Mon cerveau est bien plus femelle que mâle. C’est difficile à comprendre pour les gens, mais mon âme est comme ça ». Ces discours sur le cerveau matériel et l’âme non-matérielle sont abscons.

Par ailleurs, que l’explication de la dysphorie de genre soit basée sur la science ou la spiritualité, on ne voit pas bien comment les interventions hormonales et chirurgicales sur un corps peuvent transformer une personne d’une catégorie de sexe vers une autre. Comment les manipulations des hormones et organes génitaux accomplissent ce changement ? Par conséquent, en l’état, les demandes de ce mouvement sont confuses et difficiles à comprendre d’un point de vue biologique et philosophique.

Défi politique

Et puis, est-ce qu’on parle du sexe ou bien du genre ? Si le transgenrisme concerne les mâles devenant – ou cherchant à devenir – des femelles, et vice versa, pourquoi le diagnostic s’appelle dysphorie de genre et non dysphorie de sexe ? Les revendications suggèrent que ces personnes ne sont pas seulement inconfortables avec les normes de genre auxquelles elles sont censées se conformer, mais que d’une certaine façon, l’essence de ces personnes est en décalage avec certains aspects du corps. Y-aurait-il des caractéristiques essentielles mâle/femelle menant à la mauvaise classification de sexe d’une personne ? Un individu aurait-il un corps mâle, mais qui serait en réalité femelle pour d’autres caractéristiques que celles de son corps ? Ces discours ne sont ni bon ni mauvais, mais tout simplement incompréhensibles.

En revanche, si la “dysphorie de genre” implique un malaise vis-à-vis des normes de genre imposées aux personnes, c’est une demande facilement compréhensible. Dans cette perspective, si le genre est construit socialement, alors le transgenrisme est fondamentalement une déclaration d’insatisfaction avec une construction particulière du genre et une culture spécifique à un moment donné de l’histoire. La construction sociale des normes étant liée à l’arrangement du pouvoir dans une société, cela suggère que remettre en question cette construction sociale implique une lutte politique.

Les humains créent du sens et des histoires à partir des différences biologiques mâle/femelles, inventent les catégories sociales masculin/féminin et homme/femme, mais il n’y a pas une seule et unique façon de les créer. Robert Jensen lance alors un défi au mouvement transgenre : celui d’adopter la tradition de résistance au patriarcat propre au féminisme radical. Un élément majeur de cette tradition consiste à rejeter les normes patriarcales de genre, notamment les injonctions faites aux femmes, leur demande de constamment se présenter comme attirantes pour les hommes et à leur service sexuel, selon les termes des hommes. Le genre dans le patriarcat est un système qui établit et renforce l’inégalité au service de la violence masculine institutionnalisée. Résister à ces normes plutôt que s’en accommoder, ce n’est pas passer d’une catégorie de genre à une autre, mais plutôt, grâce aux actions individuelles et collectives, refuser ces contraintes quand c’est possible et s’identifier à un mouvement qui cherche à abattre le patriarcat.

Les hommes revendiquant l’identité d’une femme – et vice-versa – aident à renforcer la rigidité des normes de genre[56] en suggérant que changer de catégorie, passer d’une catégorie à l’autre, est la réponse adaptée au malaise créé par ces normes. Ce n’est pas une réponse politique opposée à l’ordre patriarcal, mais renforçant son idéologie.

Une autre réponse éventuelle est le refus d’être catégorisé comme homme ou femme, et de créer une multitude d’identités, comme « non-binaire », « genderfluid », « genderqueer », etc. Il est difficile de suivre la terminologie, ou la logique. Un auteur multigenre déclare même qu’il existe autant de genres que d’humains sur terre, ce qui signifie que le genre est simplement un synonyme pour la personnalité d’un individu. La tradition féministe radicale encourage depuis longtemps les personnes à résister aux normes de genre rigides, répressives et réactionnaire, et à reconnaître que ces normes émanent d’un système de pouvoir auquel nous pouvons résister. Toute position genderqueer ou similaire, ne mettant pas au premier plan une lutte féministe contre le patriarcat, devrait donc proposer sa propre stratégie convaincante pour mettre un terme à la violence et la discrimination produite par le patriarcat.

Problème écologique

Enfin, Robert Jensen soulève un problème concernant le transgenrisme qui devrait intéresser toute personne sensible à l’écologie. Nous sommes des créatures vivantes complexes au sein d’un vaste monde, lui aussi complexe. La vision du monde industrielle moderne ignore les réalités écologiques et glorifie les manipulations et les interventions du milieu. Ces activités se sont pourtant révélées énormément destructrices. Au lieu de faire preuve de prudence et d’humilité, les humains civilisés continuent d’être imprudents et arrogants, ignorant les limites des êtres et systèmes vivants.